2016年10月アーカイブ

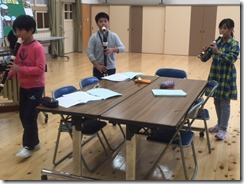

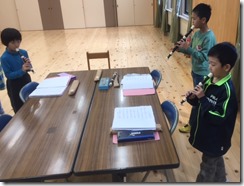

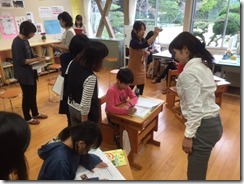

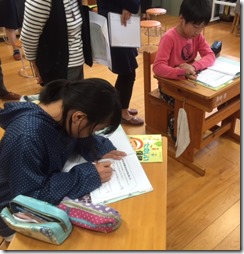

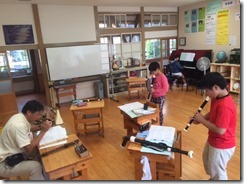

本校では、複式算数の授業づくりの研究を重ね、子どもたちの学び合いによって、力を高めていくことに取り組んでいます。

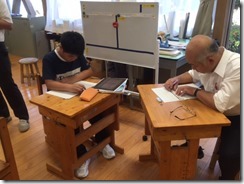

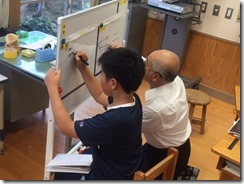

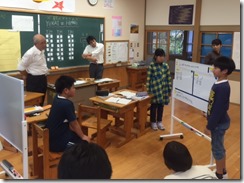

今回は、豊田市の小規模校から継続的にお招きしている指導講師の先生に、本年度「授業改善」に努めてきた成果を見ていただきました。目の前の「この子」の変容にねがいをかけて!

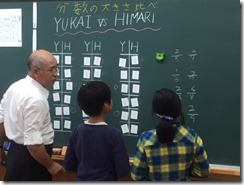

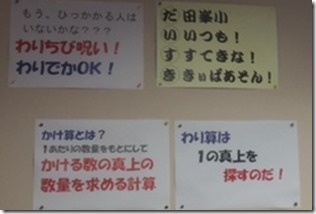

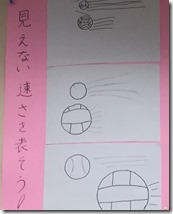

二学年をあわせても3名という極小規模の複式学級において、それぞれのミニホワイトボードを駆使して思考を記録・整理・表現するとともに、教師も「4人目の児童」となって学び合いに加わるなど、子ども主体となるよう工夫した授業展開です。異なる単元を学習している学年を、あえて交流させる場面も位置づけています。また、教室壁面には、学びの足あとが掲示され、両学年共有の「財産」のようになっています。

「本校スタイルの確立」とまでは言い切れませんが、子どもの追究意欲、かかわり度は、年度当初よりも高まり、さらに、今後、力をつけていくことが期待できます。

今後とも「この子」のための授業づくりに、全校一丸となって取り組んでいきたいと思います!!

「今日のなかよしタイムは、運動場で『もの鬼』です」

児童会役員の放送の声に、教室から2年生の声が聞こえます!

「やったー!!」

1年生の頃は「ルールがよくわからない!」「なかよしタイム嫌い!」と、上級生を困らせていた子たちも、みんなで決めた「やさしいルール」でたくさんの経験を積んできたことから、今では、作戦を立てて「鬼」ができる主力選手になりました!

「もの鬼」とは、「鬼」チームが指定した「もの」に向かって逃げる子たちを追いかけるゲームです。

さあ、最初の指定は「乗る一輪車!」

運動場の端、作業用一輪車置き場の近くにいた子たちが大声をあげてダッシュを始めました!!

低学年にもやさしく、みんなで楽しめる時間の始まりです!!

お昼を一緒に食べた「自然の先生」加藤さんにお礼のあいさつをして、一行は裏谷高原牧場への移動準備を始めました。

「まだ、少し時間があるなぁ!どうする?」

教頭先生の言葉に、男子は川へ降りて「自然観察」、女子は山側の木陰にシートを敷いて「日向ぼっこ」ならぬ「お昼寝タイム」を始めました。午後も、自然を満喫する“峯っ子”です。

いよいよ裏谷高原牧場へ到着しました。秋の遠足の「終盤」は中・高学年の「キャリア教育」の授業を兼ねて展開します。

まずは、牧場を経営しているKさんにお話をうかがいます。

Kさんは、この仕事を始めることになったきっかけや、仕事を続けて来る中での苦労、そして、「一つのことを続けてやること」の大切さと誇りについてお話してくださいました。

牧場見学では、はじめは牛の大きさに驚き、怖がっていた子どもも少しずつ慣れてきて、タッチができるまでになりました。

牛とふれ合った後には、えさの配合のしくみや、できるだけ効率よく牛のお世話ができるしくみについても学ぶことができました。

搾乳機の「吸い込む」力にはびっくりした子どもたちですが、Kさんに「乳搾りを手でやっていたころ」のお話を聞いて、重労働から解放されるため、必要となる機材のことについて考えることができました。牛のお世話に「休日」がないことから、「家族旅行の時はどうするんですか?」と質問した子は、家族で仕事を支えあうことのたいへんさをあらためて学んだようでした。

最後に、ホースで一か所に集められた「牛乳」のタンクに、手を触れないようそっとのぞかせていただいて、楽しい見学は終了しました。

さあ、今からが“峯っ子”お待ちかねの「牛糞作業タイム」です。本郡の内外にわたり、農家や家庭菜園をする方々に大好評だった「裏谷の牛堆肥」の、袋詰め作業をします。3年生以上は、本校の訪米事業推進期に、その資金の一部をPTA活動で賄うために参加していた「なつかしい作業」です。

マスクを二重にして、いざ「昔とった杵柄」で手際よく作業を進めていきます。ここ一、二年で入れ替わった職員にとっては「初めての体験」となり、ベテランである“峯っ子”の指導のもと、なんとか袋詰め作業を行うことができました。

Kさん、心に残る学習をお引き受けくださり、誠にありがとうございました。牛堆肥の「独特の匂い」も、なつかしく記憶に残る活動となりました。

「キャリア教育」の意義も含め、この日、裏谷の自然の中で学んだことは、間違いなく“峯っ子”の「生き方」や「ふるさととのかかわり方」への、大きな刺激となっているはずです。

午前中の「自然の先生」加藤さんもあわせまして、本校の子どもたちのために学習活動を支えてくださる皆さん方に、心より感謝申し上げます。

ありがとうございました。

さわやかな秋晴れ!日本晴れ!

うっすらと色づき始めた段戸山系に出かける、絶好の遠足日和となりました。山歩き遠足の講師はもちろん、本校「自然の先生」加藤さんです。

段戸湖畔にバスが着くと、気温はひんやり、長袖なしではいられない涼しさです。みんな上着をはおって、いざ「登山口」へ ・ ・ ・

・・・「その前に」と、加藤さんが、山・森・木が水をたくわえるしくみを、模型を使った実験で低学年にもわかりやすく解説してくださいました。

自然歩道では、ササの種類を知り、ミズナラでドングリの秘密を学び、コハウチワカエデの名前の由来を考え・・・大木をも内から腐らせる自然の力にも触れて、たくさんの勉強ができました。

マムシグサの姿に驚き、キノコなど毒のある菌類や植物におののき・・・倒木が更新されることを含め、「恐ろしさを秘めた自然の偉大な力」を感じることができました。

午前中いっぱい、しっかり歩いて、裏谷原生林からたくさん学び、一行はいよいよ湖畔の昼食場所に近づきました。

香る樹木、薬になる樹木を体験して、午前の部は終了!

お弁当を平らげた“峯っ子”は、この後、湖畔の湿原にて元気に走り回るのでした!!(観光用の橋や歩道の補修工事に来ていた皆さん、お騒がせしました!)

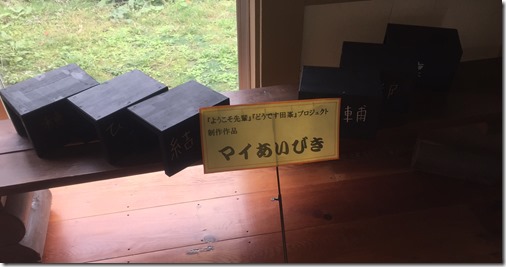

先月、地域の建具職人Tさんから学んで制作に取り組んでいた「あいびき=歌舞伎の舞台で正座の折、腰かける小さな椅子」の塗装が完成し、廊下に展示されています。どれも、Tさんの工房で切り出していただいた材料をもとに、中・高学年が丁寧に組み立て、色を塗ったものです。

それぞれ、つや消しの黒地に金・銀の色で名前を入れてあり、歌舞伎の小道具の風格ただよう作品に仕上がっています。

「ようこそ先輩」プロジェクトの、「一人一品、田峯小ならではのものを作る」課題はこれでクリアされました。今後も、まだまだ次の職業体験や、表現活動も待ちかまえている秋です!

地域の「先輩」に学び、じっくりと、働くことの意味や自分の生き方について考えていきましょう!

多くの職員が出張し、不在であったある日、学区のお年寄りの方がお花を届けてくださいました。

受け取った事務職員がメモをした「○○地区の■■さん」に該当する方が思い当たらず、考えあぐねる中、○○地区在住で、「何でも知っている」美容室のおばあさん(82歳)に電話をしてみました。

おばあさんは、第一の検索ワードの「○○地区」に、「■■という人はいない」と断言されました。そして「どんな花か」というお尋ねに「シクラメン」(第二の検索ワード)と答えると即座に「▽▽さんだ!」と解明していただけました!!

さらに「先月の敬老会で、校長先生としゃべって親しくなった▽▽さんが、学校に何か持っていくと言っていた」という補足情報まで――

敬老会では、「ほんとうの宝物は・・・知恵をたくわえ、社会を温かく見守るお年寄り」とお話ししたばかりですが、まさに確かな知恵と、温かい視点にお助けいただけました。

たった二つの「検索ワード」で、こんなにも広く深い「情報」をいただけるとは、「スマホでなんでもわかる」と驕りがちな私たちへの戒めとして、感激しきりの思いを込めて、職員室の話題とさせていただきました。

いつも学校を見つめてくださる地域の皆さん方、ほんとうにありがとうございます。

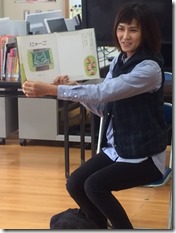

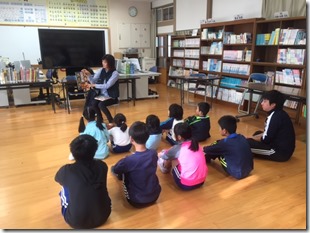

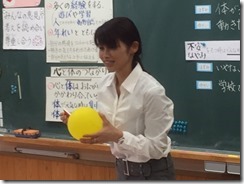

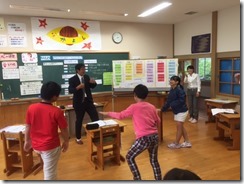

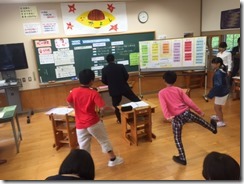

10月11日、本校において、北設楽郡養護教諭部会の先生方が集う授業研究会を行いました。

本校では、キャッチフレーズ『だ・い・す・き』のもと、目の前の子どもたちに「いつも すてきな きぃぱあそん」への願いをこめた研究構想を打ち立て、授業づくりを進めています。

郡養護部の先生方には、本校の研究姿勢を発信する機会をいただき、たいへんお世話になりました。

子どもたちも、大勢の先生方に囲まれても臆することなく、のびのびと自分の考えを発表するとともに、じっくりと自分のあり方を考える場をもつことができました。助言者の先生にも、授業中の「リラックス体操=リズム運動」のご指導をいただいて、心も体も解放されるすてきな実践ができました。

授業後は、ご参会の先生方に、本校の研究体制と本日の保健学習実践とのかかわりについて熱心にご協議をいただき、本校の推進する「目の前のこの子のための授業」の大切さについて、あらためて思いを強くすることができました。

この夏の授業案協議を含めまして、それぞれのお立場でご指導をいただきました先生方に、心より御礼申し上げます。

今後とも、全校一丸となって、健やかな子どもの育成に取り組んでまいります。

今、流行っている遊びは「ミニサッカー」!

長い休み時間はもちろんのこと、放課後も汗を流しています。

さらには、朝の業前活動が「奉仕作業」等、屋外で行われるときには、開始までのわずかな時間にも「やろう!」と声をかけあって運動場に飛び出して行きます。

1年生から6年生までが1つのボールを追うのですから、いくつかの「やさしいルール」を決めることで、はじめてゲームが成立します。低学年の女子がにこにこ笑顔で走り回っているのは、高学年が上手にリードしているおかげです。

異学年との交わりの中で、体と心の両方ともが鍛えられる、それこそが「全校遊び」のすてきなところです!

メンバー補充や戦力の補強は、先生たちに声をかけています。

「きょうとうせんせーい!」

今日は教頭先生に入ってほしいのかな?いや、ちがいました!学校横の沢にボールが落ちたため、「安全第一」の精神で、教頭先生にボール拾いをお願いする声でした。

教頭先生が沢から投げ上げたボールをキャッチして、さあプレイ再開!

「ありがとうございましたーっ!」

みんなでお礼のことばを叫びつつ、登ってくる教頭先生を待つことなく運動場に戻る、元気な“峯っ子”でした!!

写真のように、田峰観音会場の歌舞伎小屋では、舞台の催し物が用意され、まつりに彩りを添えています。

本校児童(3~6年生)は、2月の奉納歌舞伎で舞う『子供三番叟』を上演し、伝統文化の担い手としての姿を披露しました。(「終わったら○○を買って食べよう!」「射的で遊ぼう!」という心の声も聞こえ・・・)

このほか、甲冑試着体験と行列、日光寺会場の「お茶席」、田峯城会場での陣太鼓、鉄砲隊の演舞など、ご参会の皆さんはそれぞれにまつりを楽しまれたようです。

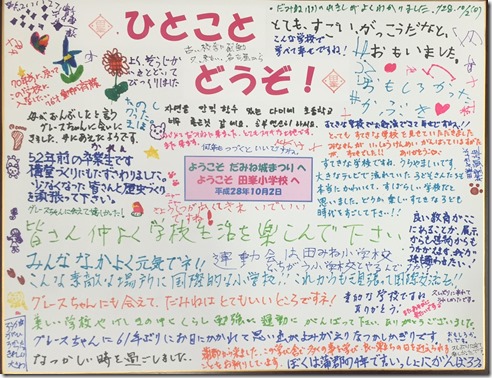

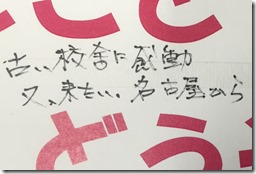

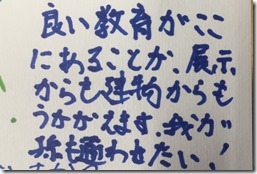

本校会場のいちばんの喜びは、びっしりと書いていただいた寄せ書きです。

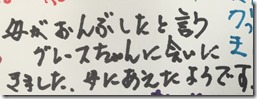

初めて本校を訪れた方々の、おほめや励ましの言葉と並んで、私たちを惹きつける言葉は、本校ゆかりの方々の、「懐かしい思い出」の数々、そして、グレースちゃんを介した「お母様への思慕」の情です。

田峯小は、実に多くの皆さん方の心に、「古くから」、また、「新しく」、思いを深く刻みつけ得る存在なのです。現在ここに生きる私たち皆が誇りに思える、ほんとうにすてきな学校なのです。

多くの「温かい声」に感謝しつつ、今後とも、本校を守り、活かしていくことで、“峯っ子”をすこやかに育んでいきたいと思います。

360余名のご来校、誠にありがとうございました。

第2回「歴史の里・だみね城まつり」が開催され、本校も会場の一つとして公開させていただきました。

登録有形文化財の木造校舎を公開し「青い目の人形グレース」をはじめ、訪米事業、子供歌舞伎など、特色ある活動についての展示発表を行いました。

5台のモニターでは、上記の活動紹介のほか、設楽町の紹介、さらには、各まつり会場の「ライブ映像」や、LINEによる情報を受信して放映するなど、ご参会の皆さん方により楽しんでいただける工夫をしました。

グレース人形の撮影を希望される方はもちろんのこと、人形の渡航当時の「特製パスポート」も現存することから、その写真を撮られる方も多く、本校の貴重な財産の魅力の大きさをあらためて認識しました。ある市の文化協会の方は熱心にビデオ撮影をされ、職員もインタビューに答えさせてもらいました。

本年度は特に、町役場のご協力を得て「移住定住相談ブース」も設けたところ、興味を示される方が何組もあり、なかなかの反響にうれしい驚きでした。

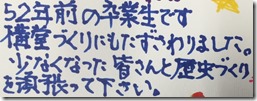

最近の卒業生が友だちを連れて、また、数十年前の卒業生が旧友との再会の機会として、それぞれの思いをもって来校されたのは本当にうれしいことです。さらに、県のESD(持続可能な開発のための教育)担当の先生にも足を運んでいただき、本校の実践について、激励の言葉をいただくことができました。この日は、暑い日となりましたが、本校会場を後にした皆さん方は、女性は日傘を差し、男性はタオルを首に、田峯城会場へと元気に歩んでいかれました。

多少の出入りはあるものの、終日、100台がぎっしりの運動場も、きっとうれしい悲鳴をあげたことでしょう。