中学年が企画して、ビオトープ観察会を全校で行いました。進行も中学年がそれぞれに分担して進めました。少し前にPTAの方に草刈りをしていただきましたが、自然な形を残しているため、かなり草が生えていました。その中で生き物探しを行うなど、草を気にすることもなく動き回れるのは、さすが「峯っ子」だと思いました。この日は、地域講師として、加藤博俊さんに来ていただき、子どもたちからの質問に答えていただいたり、自然のことについてのお話をしていただいたりしました。全校児童が一緒になって、地域の自然の中でよい学習ができました。加藤さんにはいつも分かりやすく、楽しいお話をしていただき、子どもたちは地域のことに関心を深めています。

2017年10月アーカイブ

台風が速度を速めて、東海地方に接近したため、月曜の朝には台風通過後となりましたが、依然警報が発令されていました。そのため、児童は一時待機となり、警報解除後、バス等の準備が整い次第登校しました。教育委員会ですばやく対応していただき、2時間目から授業を開始することができました。

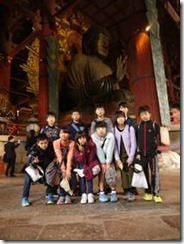

東大寺の大仏殿を見学し、清嶺小の校長先生のご配慮もあり、「鼻の穴くぐり」もスムーズにできました。どこも修学旅行生と外国の方でにぎわっていますが、予定通りの見学ができました。この後、清嶺小児童と田峯小児童の合同の班による班別研修を行いました。

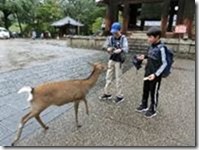

自分たちの班は、清嶺小の女の子が班長となり進めました。学校で学習した地図と現地の案内板を見ながら、場所を確認しました。地図は簡略化されているので少し分かりにくかったようですが、班の子にも相談しながら、進路を何度も確認して、鐘楼へ着くことができました。鐘楼では、鹿にせんべいをやることになっており、子どもたちは鹿せんべいを食べさせてあげました。雄の鹿がせんべいに執着していて怖いところもありましたが、鹿とのひとときを楽しく過ごせました。自分はせんべいをあげなかったのですが、雄鹿が近づいてきて、後ろから何度も催促されました。気がつくとスーツにべっとり泥がついており、家に帰って怒られました。この後、春日大社、飛火野付近での休憩タイム、興福寺と行き、班別研修を終えました。班長の女の子が、道や時間をよく気にして、一生懸命に対応していたのが印象に残りました。

こうして、三日間の研修を終え、無事帰路に着きました。全員が健康で無事に帰ってくることができほっとしました。少し、雨に降られましたが、過ごすのに困ることはなく、よかったです。子どもたちにとってよい研修、よい思い出になったことと思います。これらの体験は、学習の上でも、生活の上でもとても貴重な体験になったと思います。これからの学習の仕方、生活の仕方に生かしてくれると思います。子どもたちは、家族にお土産を持って帰りましたが、おうちの人へ、修学旅行でたくさんの援助や支援をしてもらっていることに感謝してお土産をわたしてほしいと思います。

2日目は、各学校に分かれて自主研修を行いました。学校ごとに事前学習で、選んだ見学地に行くために、見学コースを計画しました。効率的に動くために、どのバスを使うのか、どの時刻にどのバス停で乗るのか、かなり綿密な計画が必要です。この一つ一つの話し合いが、とてもよい学習になります。お互いの考えを尊重しながらも、よりよい計画を立てることが大変ですが、楽しいところだと思います。そうして、さらに楽しいところは、実際の場所で、計画に沿って進めていくところです。これは、地図でイメージを作っているので、実際の場所に行って、バス停を見つけたり、道を見つけたりするだけでも、わくわくしたりほっとしたりします。予定通りのバスに乗ることができるとかなりうれしいのではないでしょうか。こうした学習では、思っていたよりもバス停の位置が遠かったり、バスの本数が多くて見分けがつかなかったり、降りたバス停が見学地から遠くて人に道を聞いたりするなど、トラブルはつきものですが、そこで話し合い計画を調整しながら、進めるのもまたこの学習の醍醐味だと思います。最初の龍安寺行きのバスに乗るまでは、予定通りでしたが、朝の通勤時のため、バス到着が遅れたので、見学時間で調整したようです。龍安寺では、庭園の奥ゆかしさを感じるとともに、15個の庭石を探しました。朝の早い時間ということもあり、縁側の真ん中に座ることができ、ゆったりと庭園を楽しみ、縁側の隅から隅まで大きく移動して、庭石を見つけることができました。

次は、北野天満宮に向かいました。バス停が遠くにあり、時間も押していたため、急いで立命館大学前のバス停に移動しました。何とか予定した時間に間に合いました。

学業の神様にしっかりとお祈りをすることができましたが、祈るだけで終わらないようにがんばってほしいと思います。そこでは、学業の御守り鉛筆を購入した子もいました。その鉛筆を見て、この日のことを思い出してがんばるのもよいと思いました。また、この天満宮では、「なで牛」や「大黒天の灯篭」や「七不思議」があり、それぞれに調べたことを説明したり、七不思議の実物を確認したりしました。

この後、二条城、三十三間堂と見学し、たくさんの日本の文化・歴史に触れることができました。後半は予定通り進めることができました。見学地が少し多いかなと思っていましたが、見学地を吟味し、効率的にコース計画を立ててあったので、無理なく、十分に見学ができたと思います。特に、進行方向をあわせ、「降りたバス停で乗る」ようになっていたので、バス停を探すことに時間を取られなかったのもよかったと思います。京都は、バス網が充実していて、地下鉄もあわせて使うことができますが、移動を複雑にすると、移動だけでもかなり労力を使います。充実した研修ができたように思います。

清嶺小・田峯小の5、6年生10名が合同で修学旅行に行きました。全員元気に出発し、1日目の京都へ向かいました。

お昼頃、京都の「ホテルニュー銀閣」に着き、近くのレストランで昼食をとりました。とんかつ定食とミックスフライ定食の2種類から選択でしたが、とんかつ定食を選択した子が多かったです。自分もとんかつ定食でしたが、とんかつのあまりの厚さに、夕方になってもお腹がすきませんでした。ほとんどの子どもが完食していたのには、驚きました。

昼食を済ませ、班ごとにタクシーに分乗し、金閣、銀閣、清水寺を順に見学していきました。雨の心配がありましたが、この日は降られることなく見学ができました。金閣では、最初の記念撮影スポットが、多くの人でにぎわうので、団体で写真を撮るのは難しいのですが、お客さんたちが譲り合いながら、すばやく撮影し、無事に記念写真が撮れました。ガイドは、本校の河辺教諭が行いましたが、蓄積された知識で細かく説明してくれるので、子どもたちもよい話が聞けたと思います。教室で聞くのと実際のものを見て聞くのとでは、やはり違います。よい学習になります。

銀閣や東求堂は、金閣を見た後では、地味な感じも受けますが、向月台と銀沙灘を含めた庭園のセットは日本の情緒を感じさせてくれます。こちらの方がよいという子どもも多いようです。

清水寺は、現在改装中の部分もありましたが、舞台には入ることができました。中で二つの杖を持ち上げることにも挑戦しました。舞台では、この高さを支えている木造建築のすごさを感じることができました。そのあと、音羽の滝でご利益を得ようとみんなで並びました。三つある滝の内から、「どの滝の水を飲むのか」「何を飲んだのか」で盛り上がりました。

夕食後、京都タワーに登り、夜景を楽しみましたが、修学旅行のシーズンでもあり、展望台の中は、修学旅行生と外国の方が多く、展望台の中をぐるりと回るのは、難しかったです。ハイテク機器が設置してあり各名所の解説もすぐに見ることができました。名所の方向を確認し、望遠鏡でその場所を探しました。「東寺」探しなどをしていましたが、なかなか見つかりませんでした。簡単に見つからないところに面白さもあったようです。

来年度就学する児童の就学時検診が、清嶺保育園で行われました。本校児童の弟さんが1名入学するということで、教頭と養護教諭が担当で実施しました。元気な子だということで、とても楽しみです。

幸田町教育委員会・生涯課の方が、本校にある青い目の人形「グレース・A・グリーン」について、取材に見えました。幸田小学校にも「グレース・エッサ」と言う青い目の人形があり、その人形についてまとめ、記念誌を発刊されるようです。そのため、県内9体ある青い目の人形を取材されているということでした。学校にある資料を一つ一つ丁寧に写真に収めていきました。一つ教えていただいたのは、日本に届けられた青い目の人形は、アメリカの人形制作会社の4社ほどで作成され、本校の人形は「ホースマン社」という会社で制作されたそうです。記念誌には、本校の「グレース・A・グリーン」も載せていただけるということで、楽しみにしています。

集合学習がありました。高学年は、清嶺小で、低・中学年は、田峯小で行いました。低学年の音楽では、好きな楽器を持ち、みんなでリズムを合わせて演奏する取り組みをしました。最初は、ばらばらした感じで音が重なり合っていませんでしたが、最後の発表では、よいリズムで音を重ね合わせていました。自分の好きな楽器を持ち楽しそうに演奏していました。

中学年の体育は、ラインサッカーの練習をしました。2校合わせるとちょうどよい人数となり、よい学習になりました。ボールをけったり、止めたり、味方にパスをしたりして、ゲームの前の練習を重ねていました。なかなか思うようにボールをけることはできませんが、ボールを楽しく追いかけていました。

田口小学校の1、2年児童26名が遠足で田峯にきました。田峯城などを見学したあと、田峯小学校を訪問してくれました。事前に話があったので、1、2年生は交流のための準備をしていました。数日前から校内の教室の紹介や青い目の人形の説明を練習している姿を見かけました。「ここは、校長室です。校長先生の……。」など、廊下からよく声が聞こえてきました。田峯小4名で田口小26名というたくさんの子を迎えるので、説明内容を大きな声できちんと伝えるという学習のよい機会になりました。それぞれ分担した内容を教室の前に止まって、説明していました。たくさんの子を前にして緊張したと思いますが、事前に練習した成果が見られました。説明が終わると、外で一緒に遊び、楽しく過ごし、よい交流になりました。

雨が心配されましたが、予定どおり出発しました。町内の小学校の高学年と一緒に取り組みました。午前中の植樹では、コナラを植え、終わり頃に雨が降ってきましたが、何とか活動ができたようです。事前学習で学んだように、この植樹が自然や林業に役立っていきます。設楽町の発展も願い、何十年後か先に、また、見てみるとよいと思います。

先週の児童会選挙で信任を受けた2名の児童の任命式を行いました。任命後に「がんばります」と全校児童の前で決意を述べました。新しいリーダーのもとで、全校が協力して学校を高めていってほしいです。

いよいよ活動が始まります。みんなで学び、成長してほしいです。

田峯地区をあげて「だみね城まつり」が行われました。このイベントの中に、田峯小学校の学校開放が組み込まれています。たくさんの展示があるわけではありませんが、「青い目の人形について」「アメリカ訪問事業について」「田峯観音奉納子供歌舞伎について」「登録有形文化財としての校舎について」「子どもたちの活動の様子について」「設楽町・田峯区のインフォメーション」などを見ていただきました。10時開場でしたが、学校前の駐車場は、9時半過ぎには、すでに満車状態でした。校内を見学してくださった方は、450人は越えていたように思います。「きれいな校舎ですね」「温かい雰囲気が伝わってきますね」「こうしたところで教育ができるのはよいですね」など、たくさんの温かい言葉をいただきました。あらためて、ここでの教育活動を大切にし、子どもがよりよく成長できるように取り組んでいきたいと思いました。

田峯観音会場、田峯城会場、それらにかかわるイベントなどは、大盛況だったようです。他の会場については、終日学校会場にいましたので、人の動きや話からのお伝えとなります。