情報化社会の進展に伴い、携帯電話やパソコンのインターネット等の普及が、大人社会にだけでなく、子どもたちの中にも急速に進んでいます。

社会に目を向けてみると、子どもたちの中には、小さなスマートフォンの情報が世界中にリンクしていることを理解しないまま安易に利用している子もいます。何気なくブログや掲示板に書き込んだことが、個人情報の漏洩になったり、反社会的なことや法に触れることとして、大問題になったりすることもあります。インターネットを介したことは、簡単に削除することはできません。また、悪質なサイトへ、それとは知らずに興味本位でアクセスし、事件や犯罪に巻き込まれることもあります。今や、子どもたちを取り巻くインターネット環境には、危険がいっぱいです。

学習指導要領においては、「情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度」を「情報モラル」と定め、各教科や道徳等の教育活動の中で身につけさせることとしています。情報化が進む現代社会において、子どもたちを守るためにも、「情報モラル教育」は、極めて重要なことです。

私たち大人は、個人情報の保護、人権侵害、著作権等に対する対応、危険回避の方法やネットワーク上のルール、マナーなどを、子どもたちにしっかりと教えなければなりません。そして、子どもたち自身も、それらのことを積極的に学ばなければなりません。今後、さらに激動する情報化社会を生きていくのですから、インターネットの情報を安全に有効に活用し、健全に快適に生活するために、「情報モラル」について、きちんと学習することが必要です。

どこの学校においても、「情報モラル教育」の授業を重視して実施していますが、本校でも大切にしています。

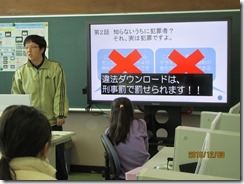

12月8日に、5・6年生は、担任の指導の下、インターネット社会の危険性を知り、正しい情報モラルを身につける授業をしました。

授業を前にして、担任は、授業用のプレゼンテーションを熱心に作っていました。インターネット上のトラブルが原因のいじめによって中学生が犠牲になった悲しい事件や、大学生の軽率な書き込みにより多額の賠償金が発生した事件などについて調べたりして、子どもたちにインターネットの怖さをどのように伝えたらよいか、真剣に考えていました。

そして、当日の授業では、担任は、周到に準備したプレゼンテーションを使い、インターネットの危険性と正しい使用について、具体的に、分かりやすく、力を込めて、子どもたちに伝えました。

はじめは、事の重大さを受け止めきれずに、笑ったりする子もいましたが、授業が進むにつれて、どの子も真剣な表情になっていきました。

担任の「この子たちをインターネット社会の危険から守る!」という熱い思いが伝わってくる授業でした。

「インターネット上のトラブルに巻き込まれて、大切な人生を台なしにしないでください。」と、担任は、子どもたち一人一人に目をやり、訴えるように語りました。